编者按

药理学与毒理学隶属于更宏大的化学与生物学关联性研究体系,尽管生物医学聚焦于与人类直接相关的特定案例,但采用系统化方法表征小分子及其他干预措施如何影响健康与疾病,具有显著的优势。斑马鱼作为可高通量筛选的代表性脊椎动物模型,结合基因组编辑和自动化表型分析技术,正推动着系统药理学与毒理学的发展。

今天,我们分享由哈佛大学医学院附属布列根和妇女医院等研究团队联合在在Annual Review of Pharmacology and Toxicology(IF=11.2)上发表的综述性文章。该研究聚焦斑马鱼在药理学与毒理学的最新进展,探讨了斑马鱼在新药研发、毒性预测及环境毒理中的应用,并构建了系统性的药理学与毒理学体系,强调了通过多维度表型锚定和深度学习整合优化药物-疾病相互作用的潜力。

文章题目

Zebrafish as a Mainstream Model for In Vivo Systems Pharmacology and Toxicology

杂志:Annual Review of Pharmacology and Toxicology(IF=11.2)发表时间:2022年9月23日作者:Calum A. MacRae and Randall T. Peterson

单位:哈佛大学医学院附属布列根和妇女医院、犹他大学药学院

DOI: 10.1146/annurev-pharmtox-051421-105617

01、研究亮点

• 确立斑马鱼为药理学、毒理学研究的黄金标准模型;

• 通过跨物种保守机制进行转化医学验证,并对心毒性、神经毒性、环境毒性进行精准预测,加速了临床转化周期,解析了多器官协同毒性网络;

• 通过交叉技术创新,构建了闭环深度学习驱动的系统毒理平台,推动药理学研究范式向动态化、数字化、可预测化演进。

02、研究背景

人类疾病治疗很大程度上源于基因与小分子的相互作用。人类疾病的复杂性使现代药物开发常常面临着疾病生物学表征受限、临床前缺乏系统性的数据、临床医学的分辨率滞后等诸多挑战,导致临床实验失败率较高。近二十年来,斑马鱼作为可高通量筛选的代表性脊椎动物模型,成为药物研发领域不可或缺的工具。

基因编辑技术、合成生物、实验室自动化及深度学习的发展,使数十万小分子化合物的生物活性筛选成为可能。一旦治疗靶点被确定并验证,基于靶点结合或进行高通量筛选(HTS) 就可以高效地生成调控靶点蛋白活性的新结构。模块化学、单克隆抗体、纳米抗体、小干扰RNA及基因编辑等可重复的新型平台,使靶点识别成为药物发现的重要因素。

即使是最具代表性的体外检测方法,也难以模拟疾病的复杂效应及其与治疗干预的相互作用。体外检测很少能全面重现靶点的全部功能,也无法揭示潜在的药物毒性脱靶位点。这种表征缺失推动了互补性表型的开发,不断涌现的能进行高通量测序的类器官或体内动物模型,被用于探索疾病通路、药物发现及毒理学研究等。

动物模型被广泛用于药物研发,但很少被用于新药的先导化合物筛选。斑马鱼作为唯一可用于高通量筛选的脊椎动物,可进行大型小分子库或大量基因的系统性筛选,以用于识别复杂的疾病表型抑制剂或靶向/脱靶毒性。

过去十年中,斑马鱼已成为药理学、毒理学研究的成熟工具。基因组修饰与表型分析上的创新已逐步提升了基因功能注释、疾病靶点识别与验证、体内化学筛选的规模等,不断提高的自动化技术和新兴的现代化分析方法,为药理学和毒理学的研究提供了广阔的前景。

03、研究结果

1. 斑马鱼常用技术及工具

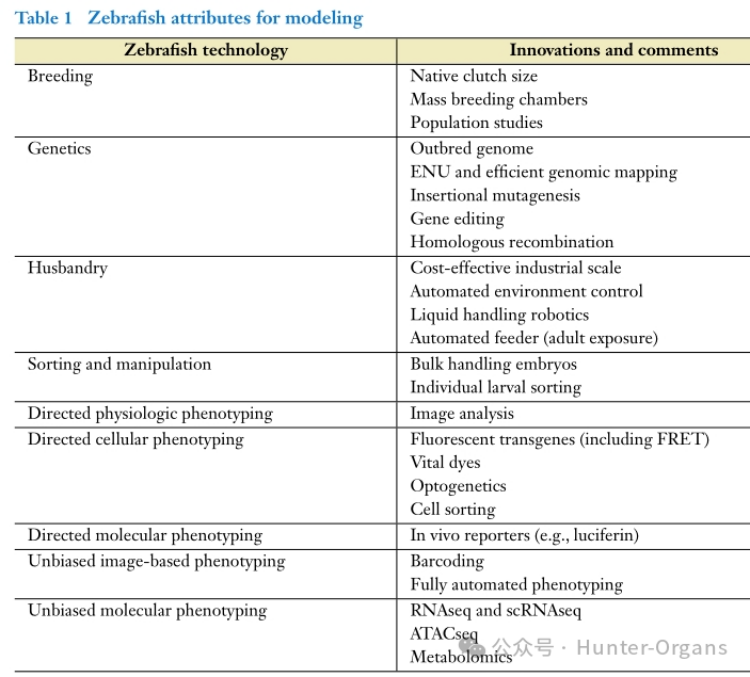

目前,已开发了数千种斑马鱼疾病模型。斑马鱼与人类基因高度同源,在遗传学、病理生理学、药理学及毒理学等方面与哺乳动物相似。斑马鱼养殖、疾病模型构建及表型分析的新工具、新技术,使得大规模、更全面的筛选成为可能。

(1)基因型锚定斑马鱼的基因组特性,使其成为探索遗传机制及基因-小分子相互作用的强大工具。对遗传疾病而言,关键的第一步是构建真实人类突变等位基因的模型。基因编辑工具使精确建模多数等位基因变得更加容易,斑马鱼基因编辑技术可以模拟大规模的结构遗传效应,系统性地解析多个基因位点。随着技术的进步,以并行方式对大量基因进行可扩展建模越来越可行。

利用纳米微滴技术与DNA条形码技术,可将基因编辑工具应用于全基因组探究;通过靶向诱导基因组局部损伤技术,可捕获错义变异;若无相关等位基因,则可在限制条件下使用同源重组的方法。在斑马鱼中,体细胞基因编辑、谱系追踪已应用广泛,可用于理解肿瘤形成过程及其他相关疾病;也可以在斑马鱼中开展微生物组的遗传学研究。

(2)表型与表型锚定斑马鱼基因的操作便捷性,推动了跨生理表型的基因功能注释,通过分析数百个基因的单一表型,或利用已知的遗传实验数据,对基因组中具有相同表型的基因进行排序。表型分析工具不仅可以发挥斑马鱼的建模潜力,也正在改变体内筛选的范围。

在药物发现和研发中,斑马鱼是最佳的高通量脊椎动物。能用于高通量测序的表型对充分发挥斑马鱼的潜力至关重要,但必须确保这些表型与相应的人类特征保持一致。利用多孔板开展斑马鱼研究时,在受精后4-5天效果最佳。斑马鱼生命最初几天的动态变化,需要在表型建立和验证中予以考量。尽管这一过程被高度压缩,但往往直接反映了人类发育过程中的相同序列。现有数据还表明,这种发育过程使建立斑马鱼模型来高通量筛选研究人类成年期的疾病成为可能。

单细胞RNA测序正变革跨模型至人类的细胞表型映射能力;染色质转座酶可及性高通量测序技术(ATACseq)、DNase I超敏感位点作图及表观基因组学、代谢组学、脂质组学等工具也已在斑马鱼中广泛应用。这些技术交叉融合,使分子与细胞生物学的全息四维表征更接近现实。

(3)新兴的表型工具过去几年已出现更自动化的综合表型分析策略。自动化高通量斑马鱼胚胎分选仪,或将斑马鱼胚胎吸入玻璃柱以进行3D表型分析的机器人装置,在特定场景中是成功的,但受限于处理量,且增加了表型分析时的约束性;单细胞分辨率的斑马鱼表型分析仪,有望提升建模水平;斑马鱼筛选的未来还包括全自动延时显微镜和机器学习训练表型等。这些技术正被用于药物发现和毒理学应用研究。

这些新兴工具使斑马鱼能实现多维表型分析,有助于揭示大量小分子化合物的活性差异,也凸显了全面的表型分析与药物响应对系统理解基因-环境关系的影响。

2. 斑马鱼体内筛选在药物发现中的应用

在利用斑马鱼进行药物发现或毒理学研究中,一个核心问题是所观察到的生物学表现能在多大程度上表征人类疾病和药物反应。在最初的斑马鱼筛选中鉴定出在器官发育中具有特定作用的基因,在小鼠或人类中验证结果一致。斑马鱼与人类基因发现常同步发生,暴露于小分子库中时,斑马鱼对化合物的反应与人类的反应存在很强的相关性。

利用斑马鱼筛选复杂表型时的有效命中率,显著高于单一细胞环境中单一分子靶点高通量筛选的有效命中率,这揭示了靶向多通路并行的效用,表明通路规范化策略,而非对单一信号进行更简单的二元修饰,可能为疾病治疗带来显著的优势。在多个靶点之间进行通路修饰是许多药物成功的特性,可能代表着疗效与毒性间的平衡。可以在体内通过设计优化药物-疾病相互作用的平衡,是斑马鱼模型的独特优势。斑马鱼筛选发现的众多化合物已进入开发阶段,并逐渐走向临床。

使用斑马鱼筛网的另一种可推广的方法是重新利用现有的化合物。在斑马鱼中发现了刺激造血干细胞增殖的化合物,发现前列腺素E2(PGE2)是这种现象的有效驱动因素109)。鉴于先前人类在PGE2方面的经验,可以在从即将接受骨移植的癌症患者中提取的干细胞中快速测试这一假设是可行的。

另一通用策略是利用斑马鱼来重新筛选现有的化合物。在斑马鱼中发现了刺激造血干细胞增殖的化合物,发现前列腺素E2(PGE2)是该现象的高效驱动剂。

3. 利用斑马鱼筛选来识别化合物毒性及其缓解作用

利用斑马鱼筛选方法也可用于识别对化学毒素的缓解作用,解析小分子药物的的治疗与毒性效应。蒽环类心脏毒性抑制剂筛选中发现的小分子visnagin已成功应用。研究人员首先在斑马鱼中建立了毒性综合征模型,并通过与现有的小鼠模型进行比对加以验证。初筛后鉴定出visnagin,其可以抑制阿霉素的心脏毒性但不削弱该药物对细胞增殖的影响。通过系统性的方法识别靶点,揭示了Cypl抑制作用是visnagin的作用机制。目前,该先导化合物及其他靶向Cyp1的化合物正在开发中。

类似的案例还有减轻氨基糖苷类抗生素引起的耳毒性。氨基糖苷类抗生素及某些抗肿瘤药诱导的毛细胞死亡和听力损失是一个严重的临床问题。Owens等开发了氨基糖苷诱导侧线毛细胞损失的斑马鱼模型,筛选出能够预防毛细胞损失的基因突变和小分子化合物。他们发现,多个基因在氨基糖苷类抗生素暴露后能够调节毛细胞的存活,还发现了一类耳保护性苯并噻吩羧酰胺化合物,这些化合物不仅在斑马鱼侧线,也能在培养成年鼠椭圆囊中预防氨基糖苷类抗生素引起的毛细胞死亡。这项斑马鱼实验还推动了结构-活性关系研究,以优化噻吩羧酰胺类化合物,并筛选出在大鼠模型中具有改善药物性质和耳保护作用的化合物。

利用斑马鱼还发现了缓解代谢毒物氰化物相关毒性的化合物。氰化物常通过烟雾吸入、工业事故、故意投毒及含氰化物的食物而威胁人类健康,其也被视为高危毒素,甚至可能用于化学恐怖袭击。虽然已有氰化物的解毒剂存在,但其应用范围有限,因为需要通过静脉注射来给药,在大规模伤亡事件中受限较多。斑马鱼氰化物毒性模型已被用于筛选超10万种小分子,发现两类有前景的氰化物对抗剂类别。铂类化合物六氯铂酸盐和乳酸脱氢酶底物乙醛酸,不仅在斑马鱼,也在小鼠、兔和猪中被证明可以高效预防氰化物诱导的毒性及死亡,而且这两类化合物均可肌注给药,正进一步开发用于氰化物暴露者的现场救治。

4. 斑马鱼在毒理学研究中的应用

斑马鱼中全面呈现的潜在靶点/脱靶毒性,是任何生物体毒理学应用的核心。斑马鱼为多种不同毒性提供了独特见解,并由于其特性,成为了研究毒性的理想模型。其高通量优势可以在药物开发的不同阶段,与其他临床前评价模型互补。斑马鱼的杂合特性,又使其成为复杂毒理学中的核心组成部分。

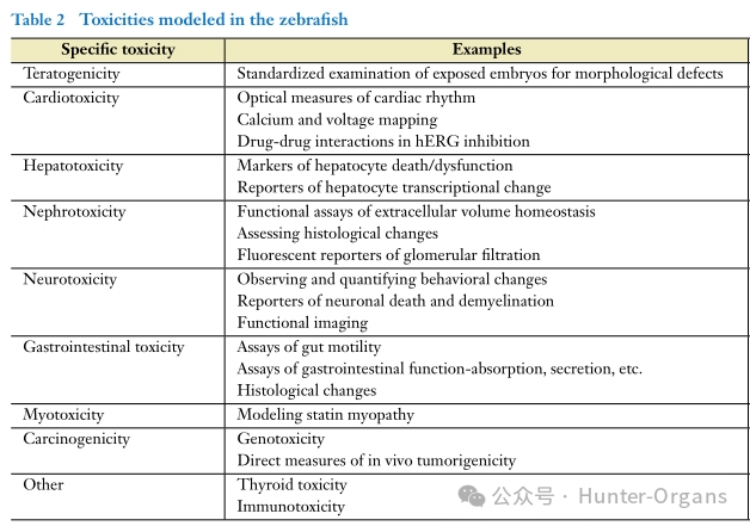

(1)器官与系统特异性毒性过去二十年,斑马鱼已被证明可用于研究多个器官和系统相关的毒性,以及致畸性、心脏毒性、肝毒性、肾毒性、神经毒性、胃肠道毒性、肌肉毒性和致癌性等。因这些器官系统特异性毒性已有广泛综述,我们在这里只聚焦三个重点领域——心脏毒性、神经毒性和致癌性。

(2)心脏毒性心脏复杂异常,癌症一线化疗药物常通过DNA损伤和氧化应激等机制,诱发心律失常,导致心脏毒性,威胁着患者的心脏健康。斑马鱼是研究药物毒性、注释小分子功能和在遗传疾病模型中发现经验通路的工具,因此,已有一些研究探讨了斑马鱼在预测心脏毒性方面的效用。

利用简单的心率反应,可以建立与已知的成人复极化心脏毒性的极好相关性,并概括临床相关的药物相互作用。采用钙成像和光学电压映射方法,能够以高分辨率对心肌电生理进行表征,其水平与当前最先进的犬或免模型相当,且很容易在存在QT间期延长药物、已知离子通道突变或新近被认为与心脏复极有关的基因的情况下确定动作电位延长的现象。已有研究观察了人类复极化障碍的特征,如动作电位时程的三角化或延长,以及特定的心律失常触发因素,包括自发早期后除极。通过使用特定的Ikr阻断剂多非利特对复极化储备进行研究,进一步增强了斑马鱼模型的可靠性。重现在体外无法实现的典型多器官相互作用,是斑马鱼模型的重要优势。

此外,利用斑马鱼也筛选鉴定出抑制hERG通道遗传或化学阻断表型的化合物;斑马鱼在心脏毒性机制研究中也被证明是有用的。斑马鱼实验结果表面,现代抗癌药,如酪氨酸激酶抑制剂、免疫检查点抑制剂及更经典化疗药等均可致心脏毒性。

综上,心脏毒性的研究成果有力地证实了斑马鱼和人类在多层面具有广泛同源性,并为基于斑马鱼筛选技术的抗心脏毒性药物的开发奠定了基础。

(3)神经毒性神经毒性是药物不良反应之一,尤其在抗肿瘤药物中发生率可高达30%~40%。药物神经毒性的症状包括头晕、呕吐、癫痫和感觉失常等,有些药物可能造成对神经元的不可逆损伤,因此对于药物神经毒性开展研究十分必要。但目前预测神经毒性及其他不良神经效应仍存在诸多挑战,现有的常规模型不足以充分反映药物对人类情绪、觉醒、认知等神经状态的影响,且哺乳动物模型常昂贵、费力,因此在药物发现的早期阶段,如药物筛选和优化先导化合物时很少被采用,而在这个阶段,本可避免选择有问题的先导化合物。

斑马鱼可以通过多种途径应对这些挑战。由于斑马鱼在早期生命阶段是透明的,很容易观察到其脑部形态的变化;通过使用荧光染色或转基因品系,可以实时监测濒死的神经元,这些方法可用于快速筛选神经毒性化合物。

斑马鱼为观察和精确量化化合物诱导的行为变化提供了新途径。已开发多种行为测试方法,能够从数百到数万个化合物中自动量化斑马鱼行为。此类评估的行为表型包括光线和声音反应、社交偏好、睡眠、威胁响应、前脉冲抑制、摄食及阿片类自我给药等。每一种检测方法都能分别识别具有不良行为效应的化合物,但通过将多种方法组合,并利用定量结果构建每种被筛选化合物的多维行为条形码,可以作为详细的定量描述符,用以表征化合物对多种行为方面的效应,且不同化合物的条形码可以通过数学方法进行对比。

最后,斑马鱼脑部活动成像的工具有望揭示其脑神经毒性。活动中的斑马鱼钙成像提供了透明的斑马鱼脑功能的视图,磷酸化ERK染色等技术也已用于大规模筛选时捕捉脑部功能的瞬间状态。

(4)致癌性目前已开发多种斑马鱼肿瘤模型,旨在利用斑马鱼推动遗传和化合物的大规模筛选。此外,斑马鱼还被用于体内致癌性测试。20多年来,研究人员一直在将斑马鱼用以替代小鼠和鳟鱼,显著减少了所需的试验化合物和组织学样本量,并展示了其在多种组织中能高效检测肿瘤的能力。

斑马鱼还揭示了肿瘤发生的机制,这是通过在不同敏感菌株中开发染色体损伤报告基因,或通过基于下一代测序技术的全面染色体破坏检测来实现的。斑马鱼使研究者能够捕捉到完整的代谢物谱、器官特异性毒性及基因修饰物等其他生物学上的细微差别,其规模效率接近细胞培养水平。

(5)吸收、分布、代谢和排泄表征斑马鱼的吸收、分布、代谢和排泄(ADME)仍是技术挑战。尽管如此,该生物体已重现多种经典ADME依赖性药物的相互作用,但将相关过程扩展至处理一系列衍生物及更多小分子,仍然很困难。利用质谱技术进行跨物种比较研究,证明了数十至数百种化合物研究的可行性,并支持现有斑马鱼数据的严谨性。

大多数小分子物质的理化特性可以被用来预测其吸收情况,而这些特性与药物成功的特性相关。幼鱼从水介质跨膜吸收小分子物质,其吸收过程受pH值和缓冲能力的影响,因此,监测代谢状态对获得成功的结果至关重要。低通量下,利用荧光或氚标记化合物测量药物吸收和分布可行;若无法采用,可采用标准的生物分析技术用于斑马鱼,并结合基于荧光报告基因的组织/器官分选。现代液相色谱-串联质谱技术及其他无偏技术也证明是有用的;更高分辨率的代谢组学工具及更特异性的活体报告染料和转基因工具,也将加速斑马鱼药物及其代谢物的ADME研究。

5. 斑马鱼用于环境毒理学研究

环境中有超过10,000种化合物,识别其暴露风险是一项艰巨的任务。接触化合物是导致人类疾病的一个重要因素,但表征和理解这种“暴露组学”的影响仍然是生物医学研究面临的重大挑战。斑马鱼模型能够一次性暴露于数千种化合物,并结合深度多系统表型分析,似乎是应对“暴露组学”影响的最有前景的方法之一。

近期的多项研究通过系统性暴露于化合物或纳米材料中,通过一系列形态学、生理学和行为学测试进行表征。这些初始筛选中,斑马鱼数据与既往哺乳类毒理学数据的相关性总体一致,但存在一些生物学相关的差异。

虽然系统性地筛查环境化学品旨在评估一系列多样的形态学、生理学和行为学表型的影响,但有些筛查聚焦于特定的表型,如社交缺陷。社交能力的降低是自闭症的显著特征,虽然许多基因变异与自闭症有关,但约40%的自闭症风险是由环境因素所致,而大部分原因尚不明确。为了识别可能增加自闭症风险的某些环境化学品,已有研究开发了定制筛选平台,用于约20天评估斑马鱼的社交偏好。

该平台可实现每天对数百条斑马鱼进行自动化评估,但并未针对化学物质的急性效应进行筛选。经过筛选1120种经过临床批准的药物中,氟诺酮类抗生素被确定为对社会发育具有显著干扰作用的药物。进一步的研究表明,这种作用是通过拓扑异构酶2a和Polvcomb抑制复合体2介导的,并且在齿类动物中表现出相似的效果。这项研究展示了斑马鱼筛选系统在揭示环境化学物质与人类疾病之间潜在关联方面的潜力。

04、编者点评

药理学与毒理学致力于解析化学与生物学的关联。斑马鱼作为可规模化筛选的脊椎动物模型,结合基因组编辑和自动化表型分析技术,正推动系统药理学/毒理学发展。本综述探讨了其在新药研发、毒性预测及环境毒理中的应用,对基因-药物、药物-药物以及药物-环境交互作用进行了系统性探索,揭示了斑马鱼是此类工作最有价值的平台之一。

作为健康美丽产业CRO服务开拓者与引领者、斑马鱼生物技术的全球领导者,环特生物搭建了“斑马鱼、类器官、哺乳动物、人体”多维生物技术服务体系,开展健康美丽CRO服务、科研服务、智慧实验室搭建三大业务。目前,环特已建立200多种斑马鱼模型,胃癌、脑类器官、心脏类器官及各种肿瘤类器官培养平台,欢迎有需要的读者垂询!